ガチの乗り鉄だった時代(中学1年~高校1年)のネガフィルムをデータ化しました。インスタでも喜ばれたのでこちらにも。

北海道は高1の夏休み(1983年)に全線乗りました。

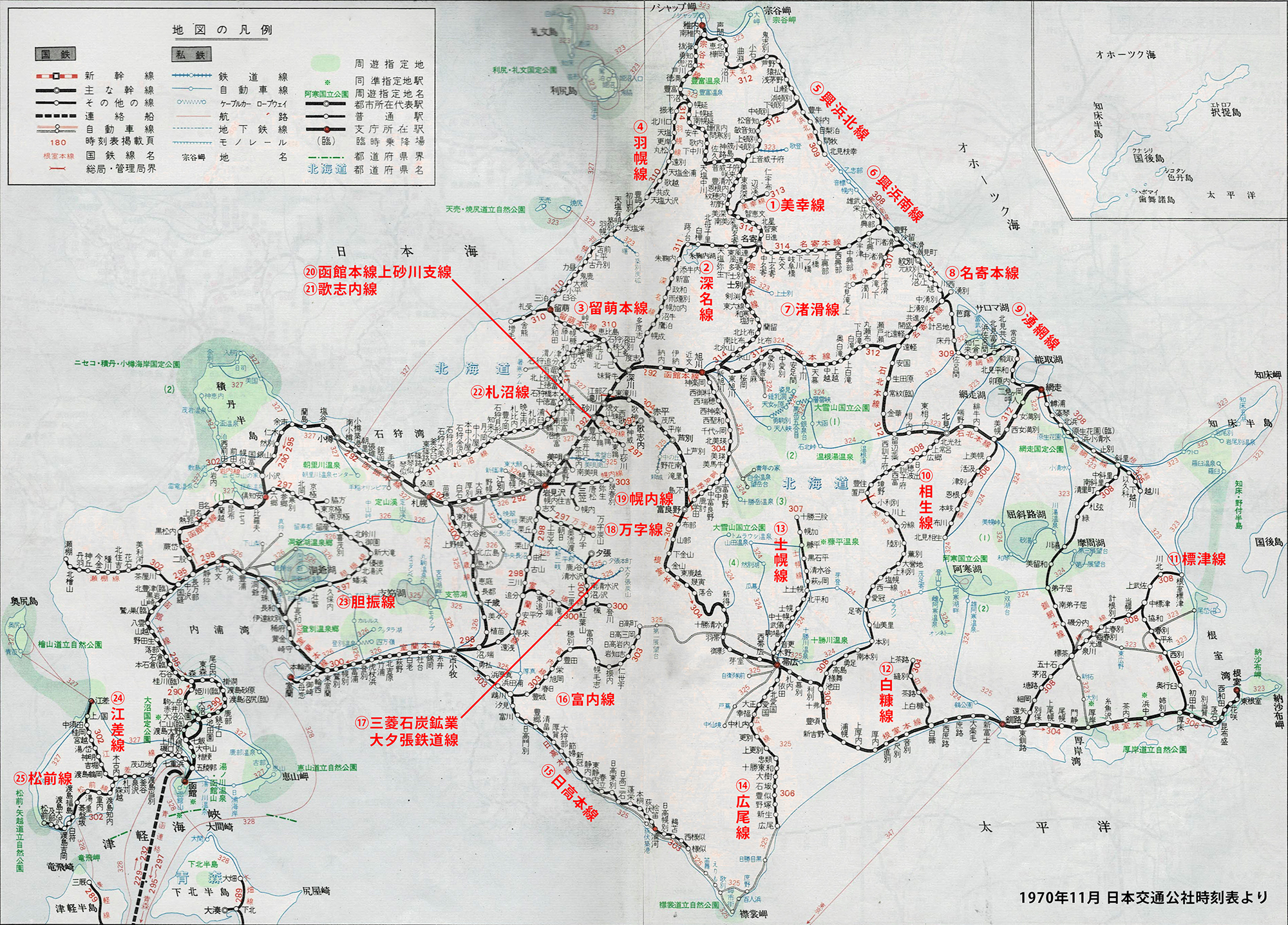

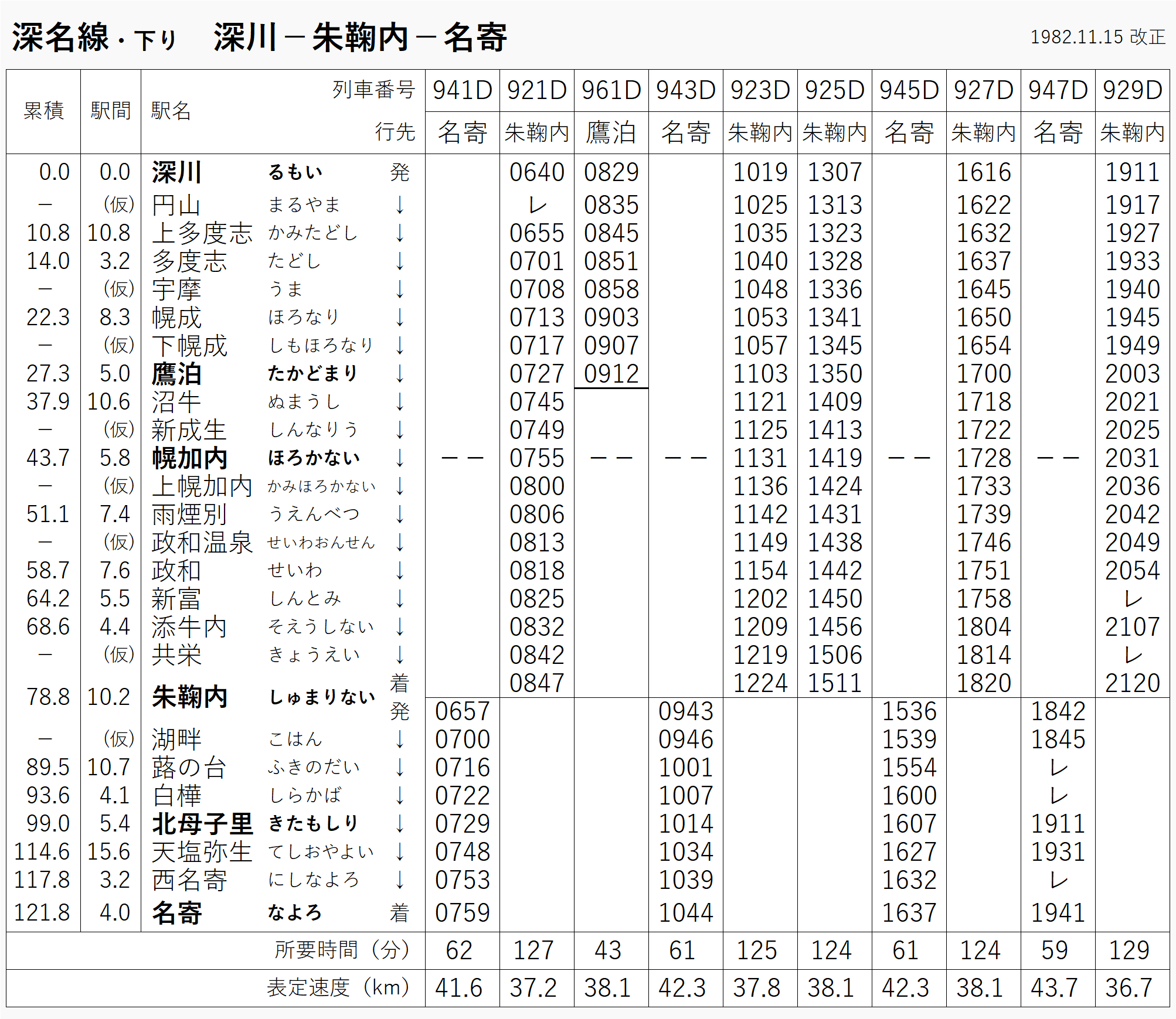

1970年の路線図です。

(⇔スライドします)

美幸線から松前線まで、この番号順にやる予定。瀬棚線とか岩内線とか、写真が見つからなかった路線はナシ。どこかにありそうだが、フィルム切れかも?

乗ったのは1983年なので、上の路線図とは一部異なる部分あり。

国鉄は白糠線が上茶路まで、石勝線未開通、根北線(斜里-越川)が廃止前だったりします。歌登、夕張、羽幌(最後に触れます)など、私鉄系がまだ残ってますね。

深名線。(1983年8月)

開業 1924年10月25日(雨竜線)深川-多度志

開業 1937年11月10日(名雨線)名寄-天塩弥生

全通 1941年10月10日

廃止 1995年9月4日

もともと深川-朱鞠内-音威子府で計画があったもの。名寄側は羽幌に抜ける名羽線(未成線)の計画もある。豪雪地帯だが、木材や石炭、雨竜ダム建設などで周辺は意外に賑やかだったようだ。

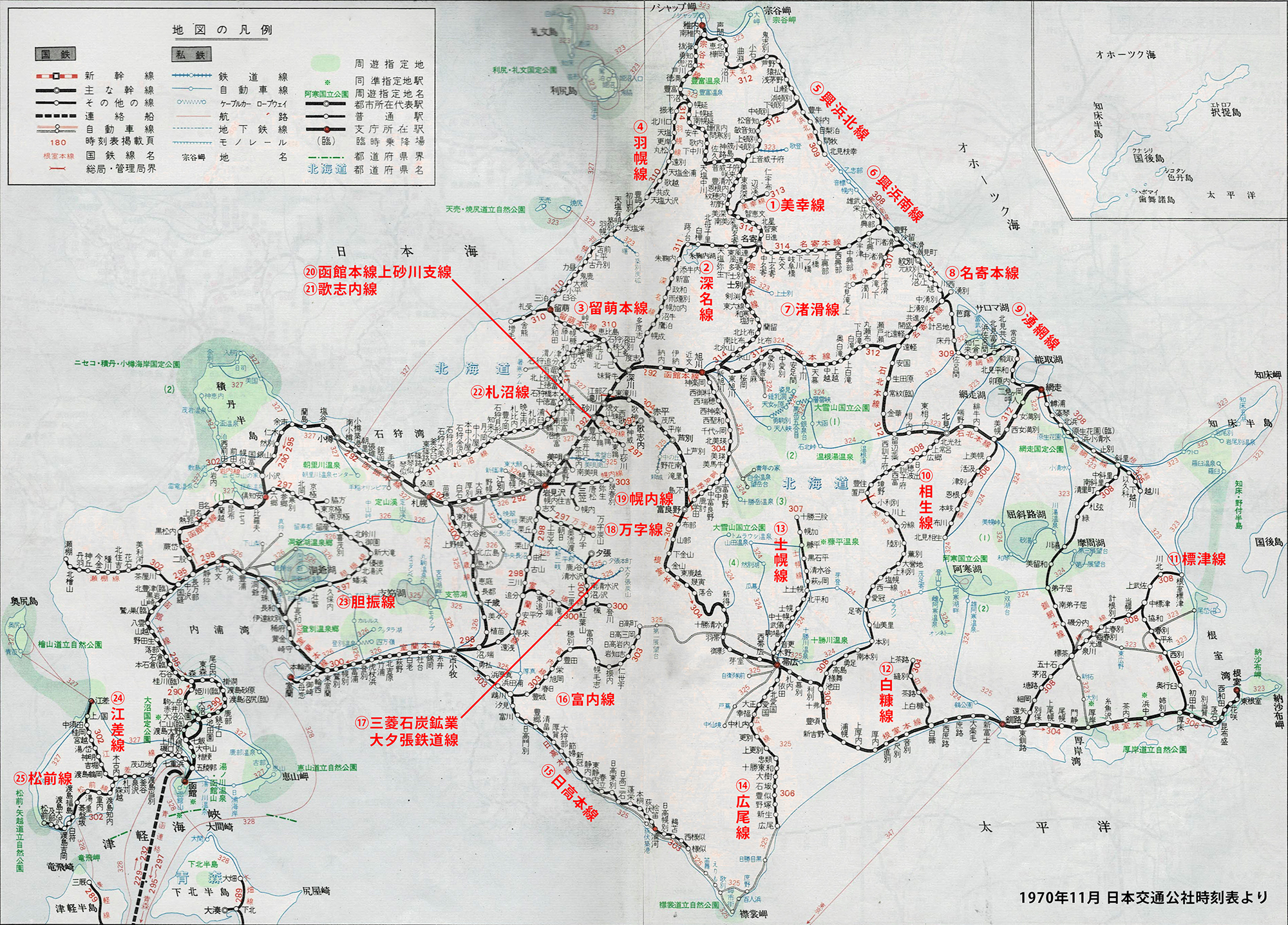

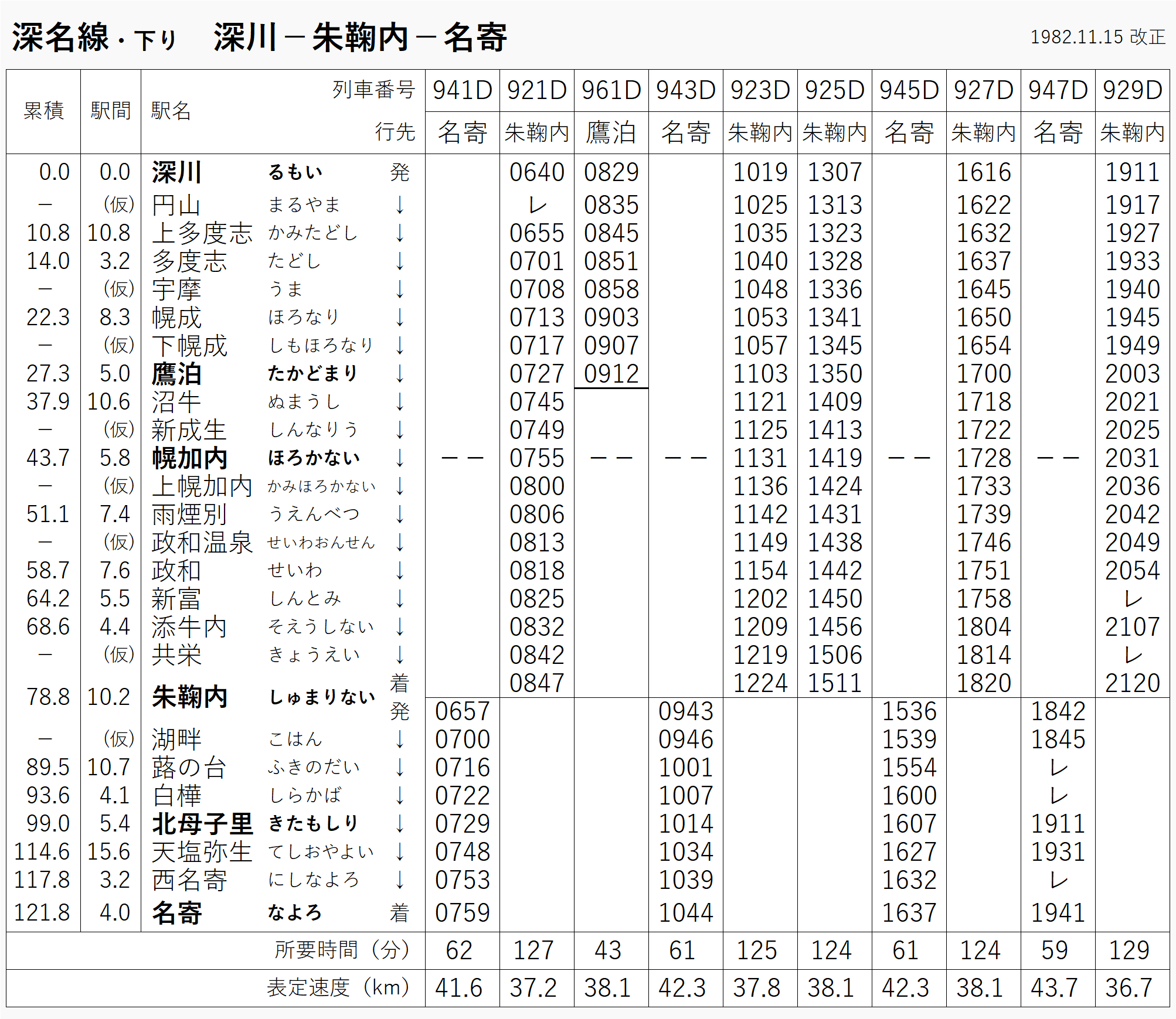

1983年の道内時刻表、下り。深川ー朱鞠内は5往復、朱鞠内-名寄は4往復。すべて乗り継ぎのダイヤ。

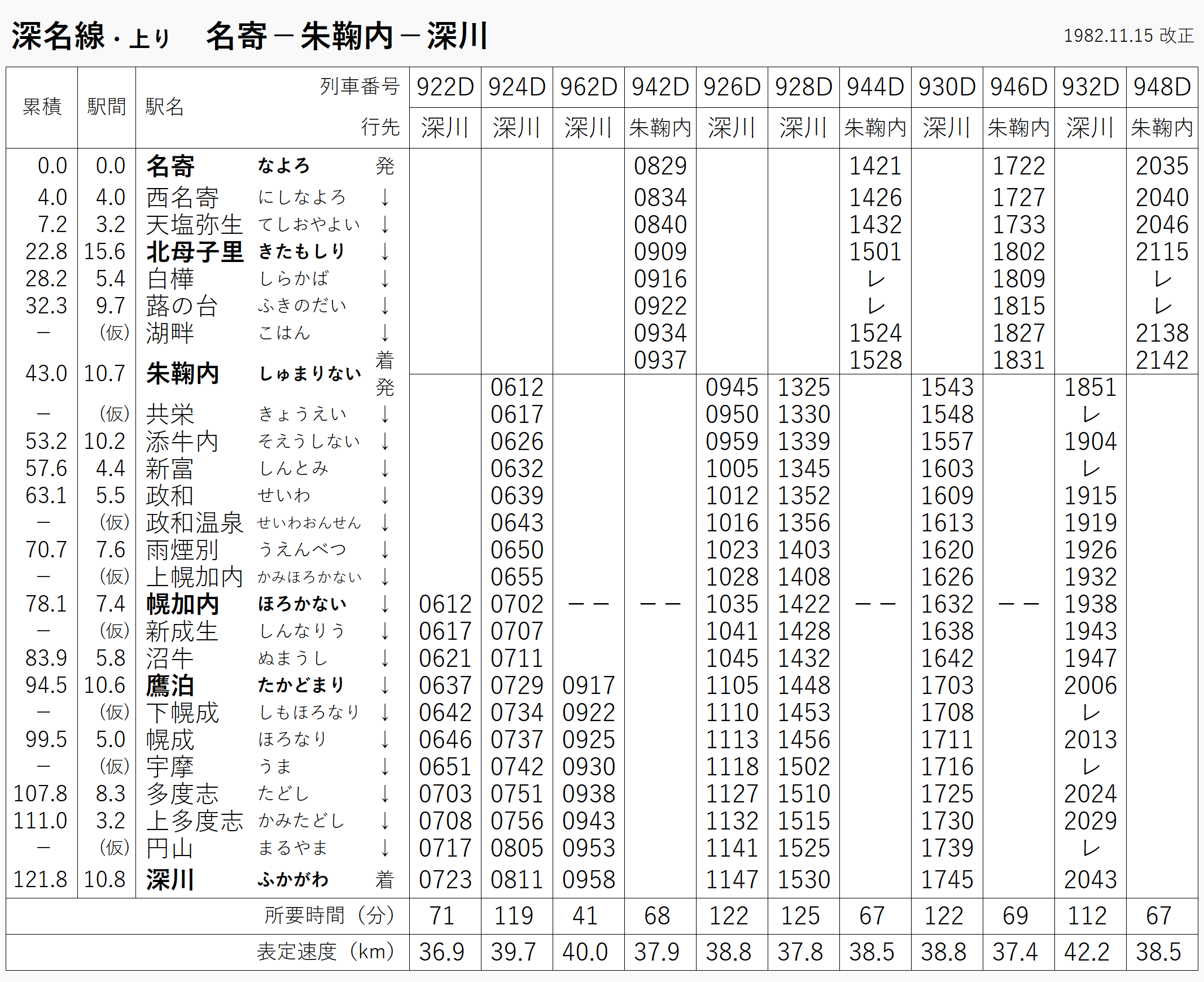

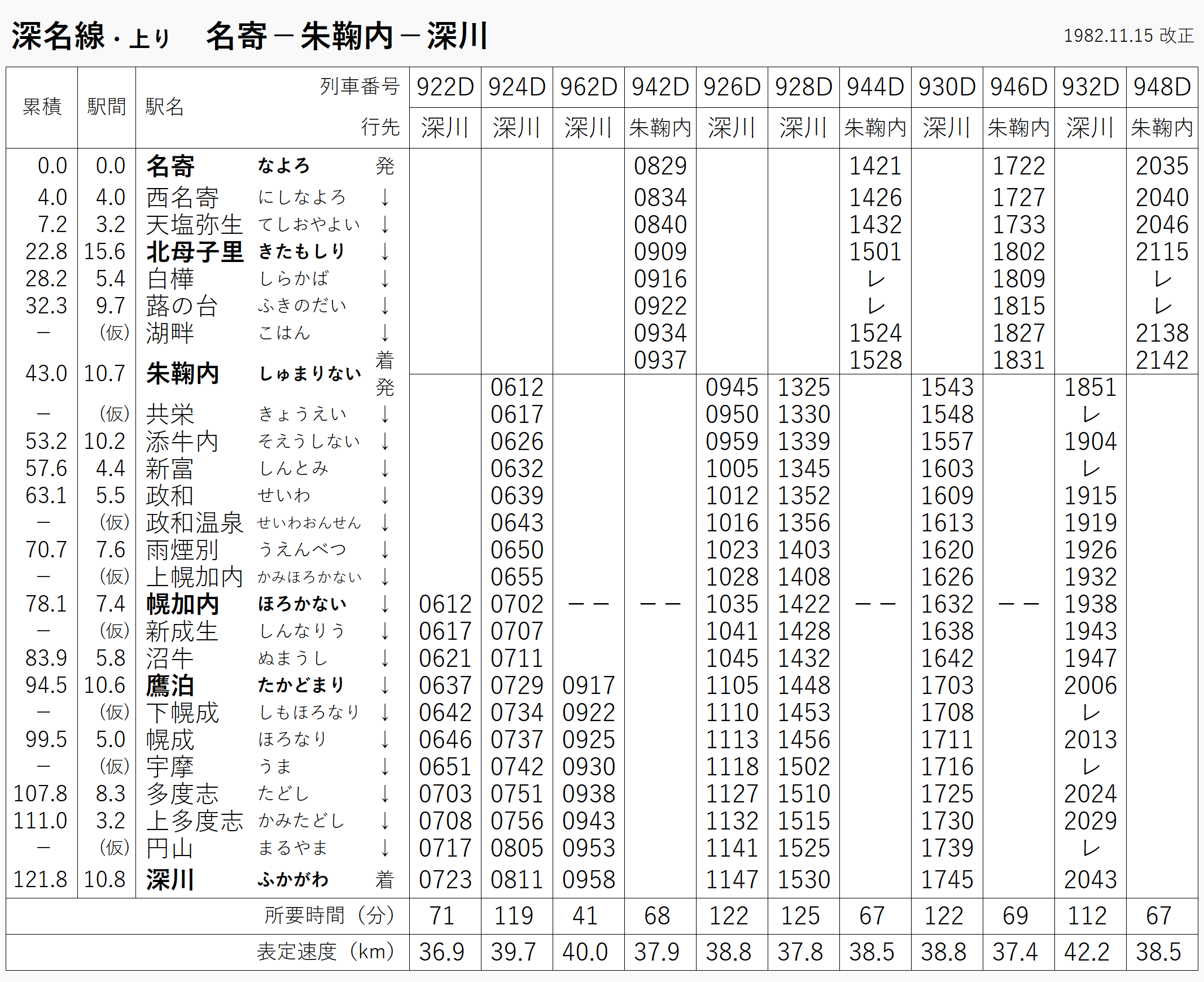

上り。当時の旅程は残っていないが、ネガの順序から美幸線のあとに乗っている。

おそらくこれ。

美深 13:58-14:28 仁宇布

仁宇布 14:34-15:00 美深

美深 15:35-16:08 名寄(もしくは 15:11 急行・天北)

名寄 17:22-18:31 朱鞠内

朱鞠内 18:51- 20:43 深川

ということで、夕方便。名寄側から上っていきます。最初に開通した天塩弥生(1951年まで初茶志内)。

北母子里。1978年2月、氷点下41.2度という戦後の国内最低気温を記録したことで有名になった。

ここから超豪雪地帯に突入!

冬季休業(列車は通るが駅が閉鎖される)で有名だった区間に入ります。

まずは白樺。1977年以降、冬期(12月1日~3月31日、のちに4月30日まで期間延長)は全列車が通過した。1964年頃には離村で無人地帯に。

続いて蕗の台。本当に何もないエリアです。1972年には無人地帯だったようなので、さもありなん。

湖畔。1956年に仮乗降場として開業。道内時刻表にしか記載がないため、上の路線図にはナシ。

面白いのは、白樺と蕗の台を通過するのに、仮乗降場の湖畔に停まる列車が複数あること。JR北海道に継承された1987年に駅昇格。

朱鞠内。もちろん路線の中心駅で、名羽線が開業していれば分岐駅。

雨竜ダム建設当時は栄えたようだが、1979年時点の乗降人員は48人(wikiより)と少ない。

朱鞠内の乗り換えシーン。

1962年までは通し運転が多かったようだが、以降はすべて乗り継ぎダイヤに。

この先、おそらく日没もあって写真がないです。

深川駅は2019年のものを貼っておきます。

では最後に、名羽線を。

朱鞠内から羽幌まで。正確には、羽幌ー築別は羽幌線。築別ー曙は羽幌炭砿鉄道(下記参照)。

未成区間は豪雪地帯、トンネルと橋梁ばかりという難工事路線!

朱鞠内-(白地畝信号場)-上流-三毛別-曙。三毛別はあの「三毛別羆事件」(1915年)の三毛別です。

朱鞠内と上流の駅間は28kmもあり、いかに人跡のない地域かが分かる。

それでも全通促進の団体は1987年の解散まで活動していたようで、ちょっと驚いた。

日本海とオホーツク海を、山をぶち抜いて横断する計画。

開通していたら乗ってみたかったなあ。

おまけ。1970年の時刻表に、羽幌炭砿鉄道を発見!

ほかにも、歌登町営軌道がいた。士別軌道はもうバスになっている(1959年軌道廃止)。全国に炭砿鉄道や森林鉄道、町営軌道が残っていた良き時代ですねー。

Mapは蕗の台駅のあったあたりです。1972年以降は無人地帯。

最後に。

20日間、目一杯使ったこれ、、、

北海道ワイド周遊券。当時の時刻表によると、

学割で23,300円(20日間有効)

東京から。10月から冬季2割引。凄い切符がありました。これがなければ高1で全線乗るとか無理だったなあ。

B寝台に乗らず自由席なら夜行急行に乗り放題なので、宿泊費はタダ同然です。

大雪や利尻に乗り、上川や士別で上り⇔下りの乗り換えとかしてました。そういう大人がたくさんいた時代ですw あたしはガキでしたが。

北海道廃線シリーズ、続きます。